Эта фотография с известным ракурсом железнодорожного техникума часто встречается в интернете. Вызывает вопросы подпись, которая стоит под фотографией. В подписи 4 предложения. «Во время войны 1941-1943 г. в здании техникума были созданы украинской оккупационной властью « Рейхскомиссариат Украины» технические курсы. Курсы были ориентированы на подготовку строителей бараков, но изучали математику и физику. В 1941 г. на курсах работали Лешуков, Фурсов и Дмитриева. Занятия велись на украинском языке».

Автор подписи не только явно не отягощен знаниями, он еще и распространил заведомо ложную информацию. Начнем с того, что оккупационная власть была не украинской, а немецкой. Рейхскомиссариат Украины существовал с 1941 по 1944 год и находился в ведении немецкой администрации. Брест был выбран в качестве столицы генерального округа Волынь-Подолия. В этом статусе он пробыл один год. В июне 1942 года столица округа была перенесена в Луцк.

В различные задачи гражданского управления оккупированными территориями входила и организация школьного образования. Одна из служебных записок, отправленных оккупационными властями в Берлин, сообщает:

«Поскольку трудовая повинность наступает только с 14-летнего возраста, молодые люди в городах в возрасте 12-14 лет практически предоставлены самими себе, бездельничают, спекулируют и убивают время другими способами. Такое состояние является совершенно недопустимым. Оно позволяет русским говорить о разрушительной системе немцев в области культуры, что способно создать угрозу общественному порядку».

Получать высшее образование на оккупированных территориях местному населению было запрещено, но потребность в квалифицированной рабочей силе была велика, поэтому германское командование кроме организации школ начало создавать систему профессиональных учебных заведений.

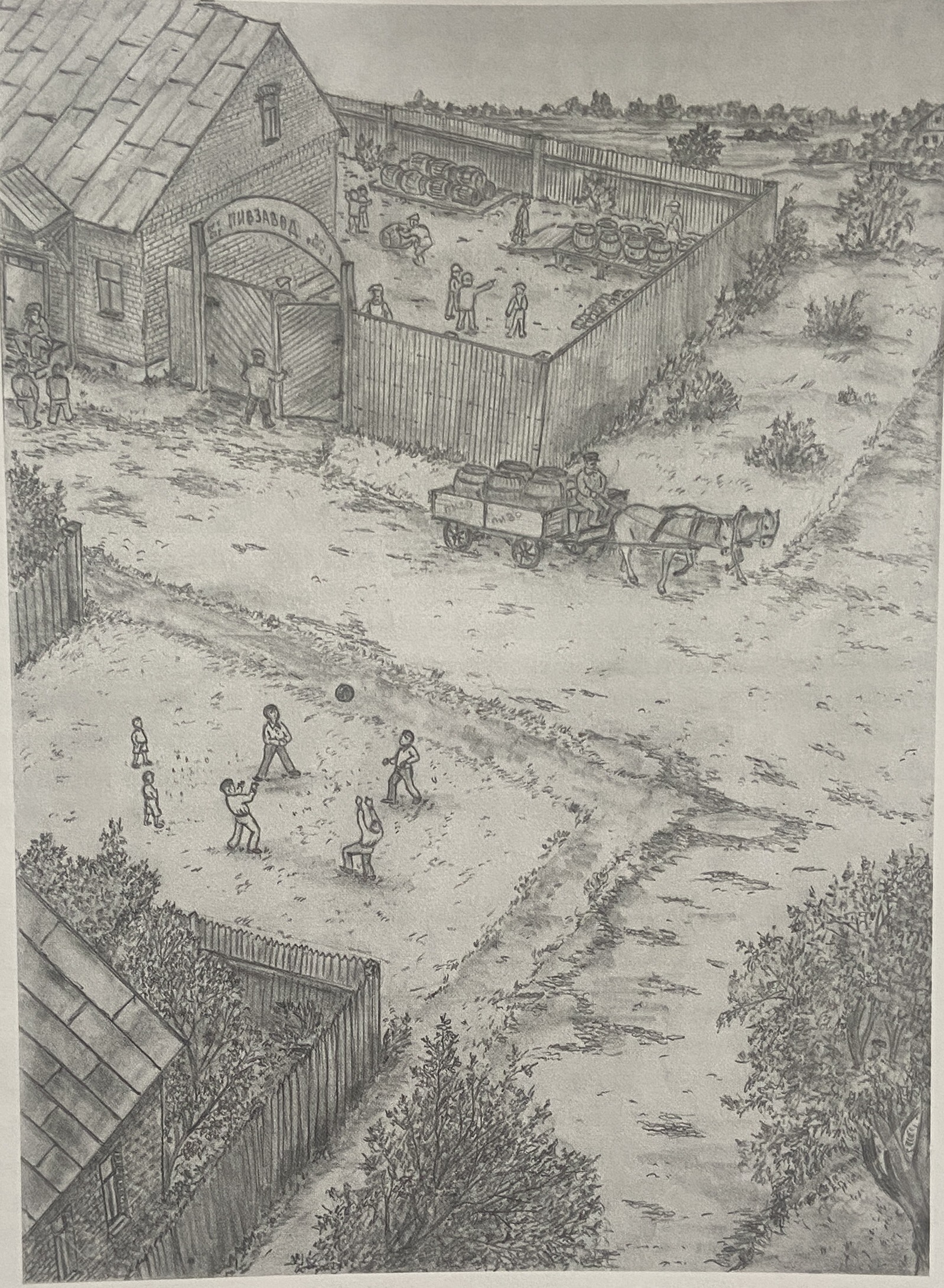

В Бресте было решено открыть 3-летнюю Техническую и 2-летнюю Ремесленную школы. Они находились в помещениях старого здания Школы техничной. В новом здании расположилась администрация Gebietskomissariat(а).

Работавшая во времена оккупации Техническая школа имела электрико-механическое и дорожно-строительное отделения, а Ремесленная – кузнечно-слесарное отделение для парней и курсы кройки, шитья и трикотажа для девушек. Изучение математики и физики было необходимо для получения специальностей. Бараки сколачивала другая рабочая сила.

Единственным правильным из четырех предложений подписи к фотографии является лишь то, что преподавание действительно велось на украинском языке, так как в национальном составе населения Рейхскомиссариата Украины преобладали украинцы ( 3,5 млн. человек). Поляков было 400 тыс., белорусов – 280 тыс., русских – 330 тыс. , евреев всех убили.

В подписи к фотографии упомянуты три фамилии преподавателей, которые якобы работали «на курсах» во время оккупации. Это неправда.

В.Губенко очень хорошо знал и Фурсова, и Дмитриеву, и Лешукова. Они все работали в железнодорожном техникуме. Вот, что мы находим в его воспоминаниях об этих преподавателях железнодорожного техникума:

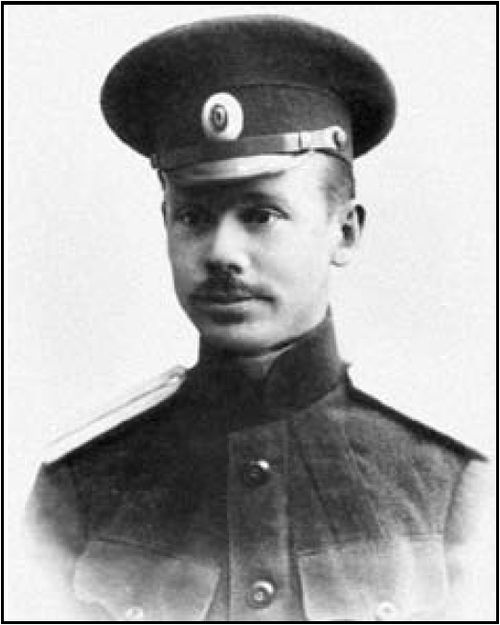

« Фурсов Николай Степанович —завуч техникума до войны и два года после войны. Преподавал строительство железнодорожных дорог и мостов. Это был веселый, приветливый, очень порядочный человек с высоким уровнем профессиональных знаний, судя по отзывам о нем студентов и преподавателей. В 1947 году его сняли с работы с подачи парторгов и НКГБ. Причина: нахождение на территории, временно оккупированной врагом. Это был один из пунктов анкеты личного дела, которую должен был в обязательном порядке заполнить каждый, поступающий на работу или учебу. Вопросы анкеты звучали, как обвинения: почему остался? а если остался, почему не сражался в рядах подполья? партизанском отряде? остался и еще работал? значит сотрудничал с оккупантами. Значит враг. Ссылка на то, что не мог догнать бегущую Красную Армию воспринималась, как злостная клевета. Немцы уже в первые дни оккупации Бреста отдали приказ об обязательной явке на работу всех специалистов, особенно инженерно-технических работников. За невыполнение приказа виновников отдал незамедлительный расстрел. Всю оккупацию Николай Степанович жил под этой угрозой, содержал семью, зарабатывая на жизнь ремеслом сапожника. Каждую минуту его могли вызвать, донести на него, но к счастью среди тех, кто был с ним знаком, доносчиков не оказалось»

«Дмитриева Любовь Михайловна — в ту пору молодая красивая женщина с тяжелой военной судьбой. Накануне войны она приехала в Брест с мужем, майором Красной Армии, и маленьким сыном. Муж служил в одной из частей гарнизона крепости. Разбуженный первыми залпами немецкой артиллерии на рассвете 22 июня 1941 года, он побежал в крепость и исчез навсегда. Как и где он сложил голову, неизвестно. После войны Любовь Михайловна искала мужа, но все запросы в военкомат, в военные архивы остались без ответа: пропал без вести. Любовь Михайловна преподавала в техникуме математику. Замуж больше не вышла. Жила вдвоем с сыном. В начале 50х годов ее постигло новое несчастье: ее сын, ученик 9го класса февральским днем вышел из дома в магазин за хлебом и не вернулся. Его тело, связанное проволокой, обнаружили в Мухавце возле электростанции только в апреле. Загадка его гибели так и осталась загадкой. Рано ушла из жизни и Любовь Михайловна. Земля ей пухом.»

( из воспоминаний В.Губенко)

Николай Константинович Лешуков преподавал геодезию. Работал в техникуме до войны и после войны. Жил на улице Менжинского. Это, к великому сожалению, всё, что удалось выяснить. Наверняка человек с интересной судьбой. Одни, кто мог бы о нем рассказать, уже не с нами, другие – не хотят делиться воспоминаниями. Есть еще третьи, которые и рады были бы помочь, но ничего не знают.

Фурсов, Лешуков и Дмитриева находились во время войны «на оккупированных территориях». Это правда. Но, во-первых, ни один из них не володів українською мовою, во-вторых, если бы было хотя бы малейшее подозрение на коллаборационизм, то они наверняка не избежали бы наказания. Увольнение Фурсова было связано только с обвинением в нахождении в оккупации. Лешуков и Дмитриева никаким преследованиям со стороны органов безопасности не подвергались. Плюс, если мы вспомним массовые расстрелы жён и детей «восточников» в Жабинке, трудно себе представить, что жену красного командира немцы взяли бы на работу. Те, кому посчастливилось избежать гибели, ради спасения себя и детей жили тихо и скрытно

Весна 1945 года. Брестский железнодорожный техникум. Группа преподавателей и учащихся первого еще военного набора осени 1944 года. Многие еще не успели сменить военную форму.

На этой старой и очень плохого качества фотографии запечатлены студенты и преподаватели железнодорожного техникума в 1945 году.

Второй ряд:

четвертая слева Дмитриева Л.М. , преподаватель математики, вдова командира Красной Армии, погибшего при обороне Брестской крепости.

Далее :

Фурсов Н.С. —завуч техникума до войны и два года после войны

Маневский — преподаватель черчения

Стоят слева:

Терешенков И.М. — военрук, после техникума работал инспектором Брестской таможни

Боденкова Е.К. — преподаватель русского языка

Зотов И.С. —преподаватель физики

Лешуков Н.К. — инженер, преподаватель геодезии

NN

Фурсова — преподаватель немецкого языка

Андреюк Н.Ф. — заведующий учебными мастерскими

Мороз Р. К. — зам.начальника техникума по административно-хозяйственной части, из местных, слесарь-сантехник

Заяц И.Е. — преподаватель беларускай мовы

Продолжение следует.