Пётр Васильевич с головой окунулся в работу. Казалось, что чем её больше, чем больше он занят, тем лучше он себя чувствует, ведь школьную нагрузку никто с него не снимал. Незадолго перед началом занятий курса (это был октябрь 1965 или 1966 года, к сожалению, точной даты я не помню) произошёл случай, который оставил и сохранил тяжелое впечатление на долгие годы.

В этот день, закончив урок, я зашёл в учительскую, но вместо привычной суеты, я увидел необычную картину. На стуле у края общего большого стола сидел священник. Вид у него был настоящего сельского батюшки. В те времена встретить священнослужителя на улицах города было делом очень редкого случая. Братская церковь была давно закрыта. В ней устроился городской архив. Костёл был перестроен под Краеведческий музей, а жизнь в Симеоновской церкви, ставшей собором, едва была заметна даже в упор. А тут живой священник в учительской. Он был одет в линялый светлый потрёпанный пыльник, скрывавший его рясу. Его лицо обрамляла не слишком густая светлая борода, редкие с проседью волосы спускались на узкие плечи. Их хозяин был небольшим, щуплым человеком. Борода, усы и характерная причёска сильно старили его, делая на вид почти стариком, хотя по годам он был значительно моложе.

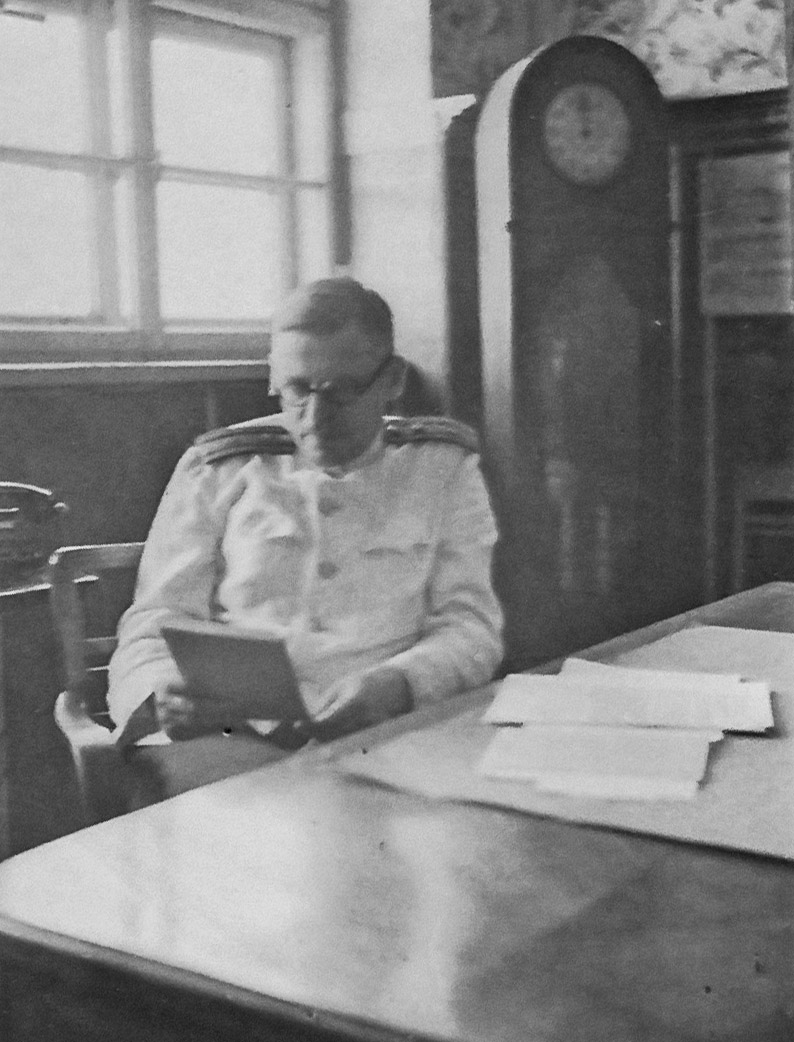

В углу за небольшим столом сидел, низко опустив голову, Пётр Васильевич. Напротив него расположилась школьный завуч Маргарита Семёновна Старова, которая смотрела на священника. В противоположном углу у шкафа с классными журналами с испуганным видом сгрудились несколько учительниц. Перед священником стояла Л.П. Смирнова, наш директор, она же руководитель курсов. Священник плакал. Об этом можно было догадаться по мокрой бороде, по кончикам усов. При этом он говорил, обращаясь к Смирновой. Голос у него был, отнюдь не старческий. Он говорил внятно, чётко, но не кричал, хотя слова, произнесённые им, были криком души отца, страдающего за несправедливые обиды, нанесённые его дочери.

«В чём виновата моя дочь, почему вы не приняли у неё документы? Все годы она была отличницей в школе, она сдала на одни пятёрки выпускные экзамены, но медали ей не дали, ей отказывали в приёме в избранный ею институт. Скажите, в чём её вина? В том, что у неё отец священник? Так расстреляйте меня, уничтожьте меня, но дайте жить моему ребёнку!»

На Л.П.Смирнову это никак не действовало. Она повторяла, что, дескать число мест ограничено, что число желающих превысило число мест, что нужно было раньше.

Старик поднялся, вытер платком глаза, окинул всех присутствующих взглядом и молча вышел. «Пусть катится к себе в Чернавчицы», – произнесла Смирнова. Услышав это, я спросил директора: «Куда, как вы сказали, пусть катится?» «В Чернавчицы. Это поп тамошней церкви».

И тут я вспомнил. Я начал свою учительскую работу в Чернавчицкой школе. Завучем школы была Валя Наркович, годом ранее закончившая наш пединститут. Мы были в хороших приятельских отношениях. Это помогло мне на первых порах моей работы в деревенской школе.

В памяти возникла десятиклассница, весёлая девушка , успевшая получить у меня за ответы несколько пятёрок. Она всегда была окружена подругами, юными, весёлыми, смеющимися. Когда В. Наркович поинтересовалась моими делами, я ей рассказал, отметив особенно успешную ученицу. Наркович не удивилась, сказав, что у этой девочки уже многие годы по всем предметам пятёрки, что она поёт, танцует в школьной самодеятельности и что без неё она бы зачахла. «Но, – добавила Наркович, понизив голос, – она дочь попа». Завуч понимала, что судьба девушки будет нелёгкой. Для этого, впрочем, не нужно было быть провидцем, тем более, что 60 – е годы были временем наиболее оголтелого гонения верующих.

В то время сельские ребята отличались в лучшую сторону от своих городских сверстников. Имея в силу объективных причин более ограниченный уровень развития, я имею ввиду начитанность, знакомство с культурными и научными событиями в стране и мире, они стремились восполнить это знаниями, полученными в школе. Они были любознательны, старательны, дисциплинированы. Учитель для них был непререкаемым авторитетом. Кроме того они знали, что успешное окончание школы даст им возможность вырваться из деревни, поступить в институт, получить паспорт, а с ним и права, которых были лишены закрепощённые в колхозах их беспаспортные родители.

После ухода священника, А.П. Смирнова с криком набросилась на Петра Васильевича Дранько. К ней присоединилась и завуч Маргарита Семеновна Старова. Из их возмущенных тирад стало понятно, что Петр Васильевич был против решения не принимать документы у дочери священника и свою позицию не скрывал. «Пётр Васильевич, не забывайте, что вы советский педагог и работаете в советской школе, задачей которой является воспитание подрастающего поколения в духе коммунизма, преданности коммунистической партии, будущих строителей коммунизма. Мы должны оградить их от всякого влияния, к сожалению, проникающей буржуазной, идеалистической идеологии, носителями которой у нас являются оставшиеся ещё служители культа, попы и связанные с ними разными, в том числе, и родственными узами люди. Им нет места среди советских педагогов». Курс проработал год, состоялся выпуск, и он больше не возобновлялся. В пединституте был срочно организован факультет начальных классов. Какая-то часть его выпускников попала в начальные сельские школы, число которых неуклонно сокращалось из-за большого оттока деревенской молодёжи в города.

Но Петру Васильевичу не простили его фронды. Он стал объектом скандальных разбирательств на педсоветах. Потом к нему присоединили и его дочь, Людмилу Петровну, во многом похожую на своего отца.

В 60-е годы школу трясло от частых всевозможных изменений школьных программ, режима работы школ. С благими намерениями в целях ранней профориентации ввели во всех школах производственное обучение, иногда при полном отсутствии базы для него, что закончилось полнейшим равнодушием учащихся к совершенно случайным, навязанным им профессиям. В конце концов программу упразднили.

На каком-то, прости Господи, съезде или пленуме партии приняли решение о повсеместной химизации всей страны. Известный партийный слоган был дополнен словом химизация, и зазвучал теперь так: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация и химизация всей страны!» Лозунг был широко растиражирован миллионами плакатов, в газетах, на радио. ТВ ещё было в зачаточном состоянии. Школьная программа откликнулась увеличением часов по химии за счёт других предметов, У химиков – восторг, у других предметников – уныние, которое нужно было скрывать, иначе можно было быть обвинённым в непонимании мудрой политики партии с соответствующими выводами. Потом волна эйфории схлынула, и все программы вернулись на круги своя без лишнего шума.

К этим годам относится и перевод школ на одиннадцатилетнее обучение. Много говорилось, разъяснялось по поводу нововведения. Ссылались на усложнение и расширение школьных программ, на уменьшение перегрузок школьников и т.д. и т. п. На школьной практике это существенно не отразилось. В первую очередь это было видно из такого самого главного школьного документа, как расписание уроков. Просто старые программы растянули ещё на один год.

Но была и другая, кажется, главная причина эксперимента. О ней открыто не говорили, но уши этой проблемы торчали. Это была проблема идеологического воспитания молодёжи, которую цепко держала в своих руках и контролировала партия, беспощадно боровшаяся с проникновением тлетворного буржуазного влияния. Молодёжь, что было весьма обидно для партии, легко ему поддавалась. Комсомольские активисты – дружинники бригадами отлавливали в публичных местах «стиляг», доморощенных «хиппи», поклонников битлов, распарывали их узкие брючки, стригли «патлы», девиц изгоняли за слишком короткие юбки, декольте, за причёски типа «а я у мамы дурочка».

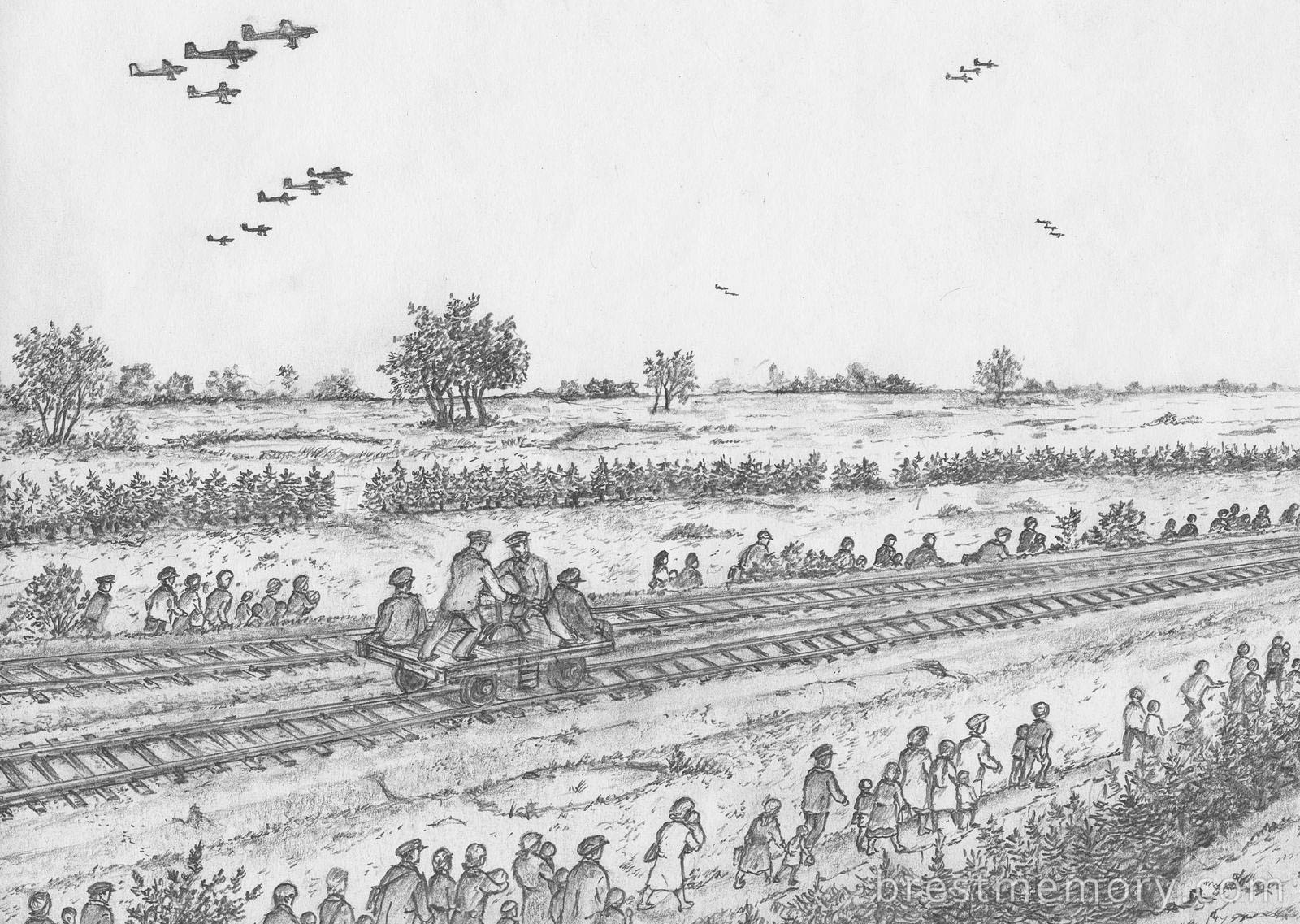

В Бресте в один из жарких июльских дней под раздачу попали члены немецкой комсомольской организации из ГДР, ехавшие в Москву. Пока вагоны ушли на перестановку, члены делегации решили прогуляться по городу. Был действительно жаркий летний день, и девушки, члены делегации, пошли в привычной и обычной для них одежде – шортах.

Дошли до главного перекрёстка – Пушкинской и Советской, где их окружила толпа улюлюкающих наших активистов, в результате чего члены делегации бегом вернулись на вокзал и больше не высовывали носа на перрон до самого прибытия их состава. Сейчас в летнее время по городу ходят толпы молодёжи, едва прикрыв свои телеса, и этот эпизод из жизни брестской молодёжи полувековой давности выглядят нелепостью, проявлением ханжества на политической подкладке.

Вернёмся, как говорится, к нашим баранам. Каждую весну школу заканчивали сотни тысяч молодых людей. Только часть из них поступала в институты или техникумы. Не поступивших ребят, которым уже было 18 лет, загребала армия. Но оставалось очень много тех, кому было 16-17 лет. В институт они не поступили, в армию их не брали, устраиваться на работу они н спешили, предпочитая проболтаться до новых вступительных экзаменов в надежде на удачу. Вот они и выпадали из-под официального идеологического контроля, пополняя ряды поклонников прогнившего Запада, вызывая головную боль у партфункционеров. 11-летка решала эту проблему. Теперь подавляющему большинству выпускников школы было 18 лет. Из- под крыла школы они попадали в институты, другие на воспитание к старшине и помкомвзвода. Вместо Вольтера они получали на три года фельдфебеля. Теперь они не могли уйти от незримого государева ока.

Впрочем, может я и преувеличиваю эту сторону увеличения срока обучения в школе, потому что буквально через два года школы опять вернулись к десяти годам. По этому случаю у нас в школе было одновременно два выпуска из 10-го и из 11-го классов. Конечно, нам снова говорили о мудрости нашей партии.

Но главным детерминантом советской школы и советской педагогики был лозунг, звучавший законом: «Нет плохих учеников, есть плохие учителя!» Он позволял шельмовать прекрасных педагогов, истинных высококлассных специалистов, бессильных против лодырей, пройдох, которых хватало среди подрастающего поколения. С насмешкой глядя на растерянного учителя, они выговаривали ему: «Я плохо знаю, потому, что вы плохо меня учили, меня нужно заинтересовать, увлечь, найти ко мне индивидуальный подход. И вообще, сколько вы мне двоек не ставьте, вас заставят вывести мне тройку! На второй год меня вы тоже не оставите, не будет комплекта, и ваша зарплата – тю-тю!»

Многие учителя слышали такие отповеди своих учеников, жаловались друг другу и на них, и на своё бессилие что-нибудь противопоставить этому беспардонному наглому хамству. К жалобам учителей администрация была глуха, скованная по рукам и ногам борьбой за высокий процент показателей успеваемости в школе, по которому Облоно и Гороно оценивали работу школ, раздавали пышки и шишки, казнили и миловали дирекцию школ и учителей. Всё это уже тогда получило название: «процентомания». Она органически сливалась с лозунгом «Нет плохих учеников, есть плохие учителя!» и долгие годы была дубиной для избиения учителей. Пётр Васильевич постоянно попадал под её удары. Многие учителя, особенно из молодых, воспитанных в советской педагогической системе, может быть, и скрепя сердце, и зажмурив глаза, шли на компромисс с совестью, ставя сомнительные тройки, «абы было тихо». Кто-то из них надеялся, что это в любом случае не поможет двоечникам пролезть в институты, пройдут лучшие. Но тут они горько ошибались. Используя рычаги тогдашней коррупции, этот контингент составлял значительную часть студенчества, на что открыто стали жаловаться руководители институтов. Некого было учить, не с кем было заниматься научной работой. Даже школьная медаль настолько дискредитировала их владельцев, что господам медалистам предложили сдавать вступительные экзамены. Система пожирала сама себя.

Пётр Васильевич, не будучи никогда коммунистом, был глубоко убеждён в правильности слов: «Каждому по его труду, от каждого по его возможности!»

На педсоветах учителя, стоя, должны были докладывать об успеваемости своих учеников. Кого-то хвалили, кого-то поругивали за большое количество троек, предлагая срочно пересмотреть их в сторону четвёрок. Оживление вызывала двойка в четверти. Завуч Маргарита Семёновна и директор школы Лариса Петровна на повышенных тонах объясняли её недопустимость в журнале и обязывали учителя до конца четверти (обычно 2-3 дня) её ликвидировать, с чем учитель быстро соглашался.

Но когда очередь доходила до Петра Васильевича, обсуждение итогов педсовета принимало скандальный характер. Оно становилось больше похожим на сцену дознания в милицейском участке, на перекрёстный вопрос с целью сломать учителя психологически и физически, заставить пойти на поводу администрации. У Петра Васильевича во всех классах было не так уж много двоечников. Было много отличников, о которых, как о результате его успешной работы, не вспоминали. Но вот его двоечники были уникальные. В классных журналах против фамилии каждого выстраивались стаи плывущих друг за другом “чёрных лебедей”. Иногда их количество доходило до шести стоящих друг за другом двоек.

Дуэт директора и завуча звучал фортиссимо. На перекрёстном допросе Пётр Васильевич держался спокойно, хотя, по нему было видно, каких трудов стоила ему его сдержанность.

Вопрос: «Почему так много двоек?»

Ответ: «Я часто проводил их опрос, надеясь исправить предыдущую двойку, проверяя их обещание взяться за учёбу. К сожалению, они каждый раз, даже предупреждённые о вызове, были не готовы. Как видите, моих попыток было много».

Вопрос: «А проводили ли вы дополнительные занятия с отстающими учениками и в достаточной ли мере?»

Ответ: «Дополнительные занятия проводил дважды в неделю, персонально приглашая быть в обязательном порядке двоечников, напоминая, что им грозит четвертная двойка».

Вопрос: «А где же результаты? Нужно было проводить не два раза, а три, четыре. Искали ли вы индивидуальный подход к каждому неуспевающему ученику?”

Ответ: « На дополнительные занятия приходили успевающие ученики и их результат налицо. Двоечники на дополнительные занятия в своём большинстве не приходили. Кто приходил, кто хотел, тот поправил, что касается индивидуального подхода, то это мой метод работы. В данном случае он не помог из-за открытого пренебрежения данными учениками своих прямых обязанностей – учиться».

Вопрос: «Какие воспитательные меры вы принимали? Посещали ли вы их на дому, беседовали ли вы с родителями, изучали ли вы домашние условия?»

Ответ: «Да я успел за четверть побывать по разу у некоторых, особенно слабых учащихся, беседовал с их родителями об успехах их ребёнка…»

Вопрос: «Вот-вот, здесь и кроется ваше халатное отношение к учебно – воспитательному процессу! Один раз в месяц! Это позор! Вам нужно было еженедельно, к наиболее слабым два- три раза посещать их на дому, проводить работу с родителями, проследить за домашним распорядком учащихся! Вы этого не делали, вы своим бездействием наплодили двоечников, они значительно повлияют на снижение уровня процентного показателя успеваемости школы, это пятно на работе школьного педколлектива, многие члены которого, как видно из обсуждения, закончили четверть с прекрасными результатами, которых по вашей вине мы лишаемся. Но у вас есть ещё два дня и Вы, Пётр Васильевич, должны, обязаны исправить положение, в которое школа по Вашей вине попала».

Ответ: «Каким образом? Чем прикрыть 5-6 двоек, а главное, от этого знаний у лодырей, не прибавиться, за то чувство безнаказанности возрастёт. Я не знаю, за что им можно поставить тройку, т.к. для некоторых и двойка – явно завышенная мною оценка».

Вопрос: «Не знаете? Как хотите, так и решайте проблему, но снижать процентный уровень успеваемости школы мы Вам НЕ ПОЗВОЛИМ!»

За давностью лет ушли из моей памяти многословные и долгие обличительно – осуждающие речи на педсоветах наших администраторов. Всё это походило на кухонную свару в коммуналке с запахом борща, сваренного на газетных передовицах, с отчётами о пленумах, съездах, конференциях. Пётр Васильевич осознавал, что его в его лучших намерениях эти люди никогда не поймут. Как и он не понимал, почему его административно заставляют идти на нарушение его педагогической этики.

Пётр Васильевич глубоко вздыхал и громко, внятно произносил, ни к кому не обращаясь: «Добру и злу внимая равнодушно…»

После этих его слов администраторы облегчённо вздыхали. Тройки будут, процент устоит.

И директор, и завуч школы с удовольствием избавились бы от учителя, постоянно доставлявшего им столько хлопот. Но они знали, что он прекрасный учитель, а главное, об этом знали родители успевающих учеников, а среди них было немало влиятельных и высокопоставленных чиновников города. В то время 9-я школа была особой, элитной, с расширенным преподаванием английского языка. И дирекция не посмела пойти на увольнение Петра Васильевича.