После войны в Бресте на многих зданиях можно было увидеть надпись “Хозяйство генерала Прусса”. Хозяйство представляло собой войсковую часть, которая занималась строительными и восстановительными работами не только в Бресте, но и в других местах огромного советского пространства. Генерал Прусс был известным, множество раз награжденным орденами, уважаемым военным начальником и талантливым инженером. Он родился в Барановичах. Почти вся его семья, включая родителей, погибла в гетто в местечке Талька Пуховического района. Там сейчас находится небольшой мемориал памяти жертв Холокоста. Одним из инициаторов создания памятника жертвам геноцида евреев в Тальке был Илья Ефимович Прусс. С 45-го года штаб военной части генерала Прусса находился в Бресте в здании, которое сейчас нам известно, как музыкальная школа #1. Что было в этом большом красивом доме до войны и во время войны? Когда и кем оно было построено? В связи с моими очень ограниченными возможностями поиска я этих сведений нигде не смогла найти.

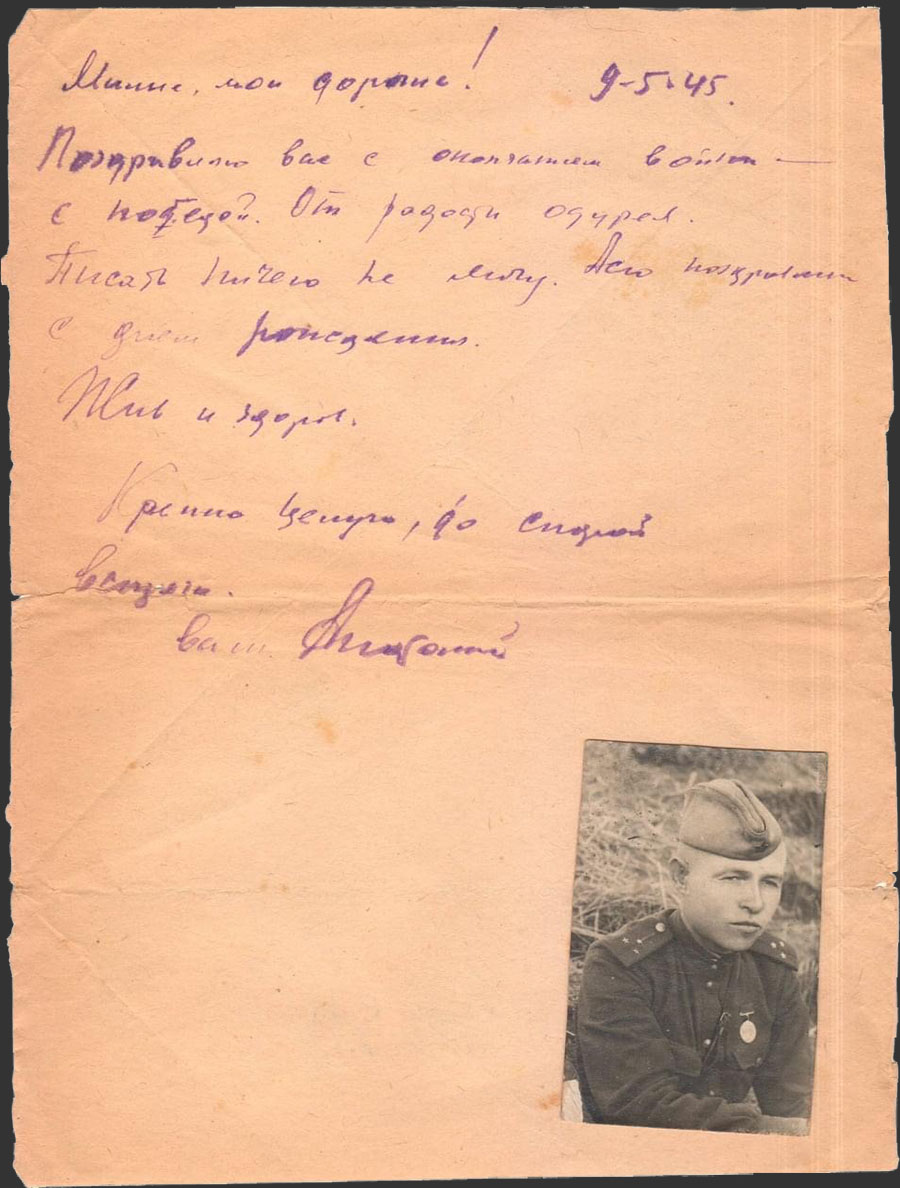

Генерал-майор инженерных войск Илья Ефимович Прусс (1903-1972)

Благодаря статье Юрия Макарчука «Дом доктора Милевича. История здания по ул. Карбышева 30» я узнала, кто проживал в этом здании, когда там находился штаб войсковой части 34480. Жильцов было не много: сам генерал Прусс, личный шофер генерала, главный бухгалтер части Коровина Лидия Дмитриевна и ее дочь Татьяна (в замужестве Ключерева). Семья Коровиных приехала в Брест в 1939 году. Отец Татьяны был одним из заместителей командира 6-ой стрелковой дивизии, которая участвовала в сентябрьской операции Красной Армии в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа. До 22 июня 1941 года часть дивизии дислоцировалась в крепости, другие ее соединения располагались в Бресте и окрестностях. Когда началась война, майор Коровин не смог пробиться к окруженному в крепости гарнизону и с оставшимися бойцами с боями ушел на восток. Татьяна с матерью остались в Бресте, пережив под оккупацией все тяготы и мытарства “восточниц”, да еще и жены и дочери командира Красной Армии. Судьба майора Коровина долго оставалась неизвестной. Семья получила извещение с короткой фразой “пропал без вести”. Но после долгих поисков Татьяна Дмитриевна нашла могилу своего отца. Он умер от ран, полученных в бою при выходе из окружения, и был похоронен в братской могиле в районе Смоленска вместе с погибшими с ним его солдатами, с которыми он с боями отступал от Бреста. Ежегодно Татьяна Дмитриевна ездила в небольшой городок в Смоленской области, куда её привозили со станции работники местного военкомата, чтобы потом отвезти на перекрёсток полевых дорог к одинокому, заросшему травой кургану, обнесённому деревянным штакетником, с небольшим памятником в центре — братской могиле, в которой покоился майор Дмитрий Коровин. Несмотря на то, что были выяснены и обстоятельства гибели, и место захоронения майора Коровина, он до сих пор официально числится, как без вести пропавший. По крайней мере так его статус обозначен в Брестской книге “Память”. Звучит ужасно, но советской власти не выгодно было искать тех, кто пропал, так как семьи фронтовиков, получившие извещение с формулировкой “пропал без вести”, были лишены какого-либо вспомоществования со стороны государства.

Поисковики-одиночки, группы, целые отряды разыскивали на местах боёв останки наших павших солдат, действовали на голом энтузиазме, возвращая имена пропавших без вести. Число возвращённых из небытия погибших фронтовиков росло, к благородному делу подключились военные подразделения. Это радовало всех, но вызывало беспокойство финансовых органов, озабоченных растущей суммой выплат накопившейся задолженности семьям погибших. Было принято решение прекратить выплаты по найденным в результате поисков документам и личным знакам. Действует ли это решение до сих пор, я не знаю, но майор Коровин продолжает числиться “без вести пропавшим”. За многомиллионными цифрами погибших стоят реальные судьбы и имена. Все они жертвы адской агрессии. Еще один жуткий штрих к проблеме памяти о тех, чьи имена стали безликой статистикой: в конце июня 41 года мальчишки, школьные друзья моего отца, решили пойти на рыбалку на Буг. В предвоенное время Буг был не только рыболовным угодьем, но и местом загородного отдыха, купаний. Когда мальчишки добрались до реки, то, не задерживаясь, повернули обратно прочь от её берегов, потрясённые увиденным. По реке плыли трупы красноармейцев. Некоторых из них течением прибило к берегу. Они оставаясь на отмелях, застревая в прибрежных зарослях кустов ивняка. Это был жуткий сплав человекоповала. Сколько безымянных могил защитников Брестской крепости было разбросано по берегам Буга, Нарева, Вислы, сколько останков бесследно растворилось в их водах … Они действительно «канули в Лету», которой стали для них эти реки.

Но возвратимся к зданию музыкальной школы. Меня отправили учиться играть на фортепьяно, когда я еще ходила в детский сад. Я не помню, чтобы я горела желанием играть вообще на каком-либо музыкальном инструменте, но мне нравилось, что два раза в неделю, когда в детском саду всех укладывали в кровати на ненавистный “тихий час”, за мной приходила бабушка и вела меня на занятия в музыкальную школу. Еще одной приманкой для поддержания моего желания посещать уроки фортепьяно было то, что бабушка по дороге в школу туда и обратно должна была рассказывать мне интересные истории. Это было моим условием. Поэтому бабушка тщательно готовилась к нашим походам. Иногда она могла выбрать “свободную тему”, но часто я заранее давала ей конкретное задание, и бабушке приходилось покопаться в дедовой большой библиотеке, чтобы найти нужную информацию для любознательной внучки. Кроме этого в музыкальной школе была балетная студия, которую на общественных началах вела один раз в неделю педагог музыкальной школы Преображенская. Я не знаю, что послужило ее желанию учить нас стоять в разных позициях, делать плие и многочисленные виды батманов: то ли любовь к балету, то ли любовь к детям. Группа у нас была небольшая: 6-7- летние девочки и один мальчик такого же приблизительно возраста. Всего человек 15. Брали всех желающих, не глядя на телосложение, гибкость и осанку. Группа просуществовала недолго, но основы занятия у станка мы освоили очень хорошо. Для отчетного концерта нам всем сшили балетные пачки. Самые красивые были у тех девочек, чьи мамы “достали по блату” атлас и капрон. Мне пачку сшила бабушка. Кусок белого атласа она раздобыла, а вот с капроном вышла осечка, поэтому моя пачка состояла из нескольких слоев цементно накрахмаленной марли, которую, кстати, тоже было не так просто купить в условиях тотального дефицита. Мы исполнили полонез Огинского и еще что-то на музыку Чайковского. На этом мои занятия балетом благополучно завершились. Но фотография осталась.

В школе всегда было очень чисто и пахло масляной краской. Родители ждали своих детей, сидя на деревянных откидных стульях, которые стояли напротив входа в актовый зал рядом с маленькой раздевалкой. На первом этаже сразу при входе в школу слева был узкий коридор, где находилась бухгалтерия, кабинет директора школы Манучарова и классы, где занимались скрипачи и виолончелисты. Там же была и маленькая дверь, которая вела в актовый зал. Во время экзаменов, академических концертов и технических зачетов около этой двери толпились ученики в ожидании своего выхода на сцену, где стоял величественный черный рояль. На второй этаж вела широкая каменная лестница в два длинных пролета. Второй этаж был относительно тихим. Там находился кабинет завуча, библиотека, классы, где проходили занятия по сольфеджио и музлитертуре. Поднимаясь на третий этаж, сразу же понимал, что тут находится епархия фортепьянного отделения. Пока, уже не помню в каком году, двери классов не оббили дермантином, звуки гамм, этюдов, арпеджио, аккордов и прочих музыкальных пьес превращались в какофонию, которая прекращалась только на короткие промежутки перемен между звонками на урок. В школе было только два рояля. Один стоял в актовом зале, а второй царил в большом классе заведующей фортепьянным отделением Тамары Николаевны Галицкой. В остальных классах стояли не очень хорошего качества пианино, что совсем не мешало многим талантливым ученикам с помощью многих великолепных педагогов овладевать техникой и исполнением сложнейших музыкальных произведений.

Четвертый этаж очень отличался от второго и третьего. Скорее всего когда-то это были чердачные помещения. На четвертом этаже были очень низкие потолки, малюсенькие классы, которые располагались вдоль узкого коридора. Там “сидели народники”. Их в школе было мало видно и совсем не слышно. Точно также не было видно и слышно “духовиков”. Их классы располагались в глубоком подвале. Лестница в подвал находилась сразу же за входом в актовый зал. Она же вела и в мрачный туалет, кстати, единственный на всю школу.

Стены во всей школе были покрашены масляной краской. Пол был разный: где-то был паркет, где-то линолеум, где-то каменная плитка, а где-то просто крашеные доски

Сейчас школа выглядит совершенно по-другому. Благородный серый фасад выкрасили в раздражающе розовый оттенок, исчез дикий виноград, который обвивал часть стены и красиво смотрелся особенно весной и осенью. Нет больше огромной плакучей ивы. Она росла справа от входа в школу и была как бы неотъемлемой частью здания. Между школой и соседним домом были бетонные ступени, которые спускались во двор. Через двор можно было пройти к парку Иконникова, чтобы обязательно полюбоваться огромным серебристым тополем, который возвышался великаном в его центре. Ступеньки замуровали. Прохода больше нет.

Тополь в сквере Иконникова. Рисунок В.Губенко

После многочисленных ремонтов изменился и внутренний антураж школы. Облик школы моей памяти, как бы лучше выразиться, был “взрослым”: темные тона, никаких украшений, никакой “наглядной агитации” кроме портретов композиторов и огромной картины Эдуарда Куфко, на которой был изображен тоже какой-то композитор. Сейчас у школы другая цветовая гамма. Остался ли дух? Осталось ли то, что делало школу источником культурного воспитания, интеллигентного общения, понимания и любви к музыке. Надеюсь, что да. Школу моей памяти делали не стены, а педагоги. О них, ушедших, но оставивших о себе навсегда добрую память и бесконечную благодарность, нужен отдельный рассказ.

Продолжение следует.

Natalia Levine

В первый год моего проживания в Вене я оказалась свидетелем первомайской манифестации. Центр города был перекрыт. Вместо автомобилей, трамваев и карет с лошадьми по проезжей части шли разношерстные колонны людей. Гремели барабаны, пронзительно гудели какие-то дудки. Все выкрикивали непонятные, но очень громкие лозунги. Большая часть транспарантов выглядела так, как будто их нарисовали на скорую руку. На портретах красовались до боли знакомые изображения Че Гевары, Карла Маркса, Мао Цзедуна, Ленина и Троцкого. Их было в большом количестве. Лозунги призывали к солидарности и борьбе. Доминирующим цветом всего шествия был красный: красные воздушные шары, красные транспаранты, многие были одеты в красные футболки или на головах красовались красные повязки. Колонн было 23 (по количеству районов Вены). Самыми многочисленными в колоннах были представители малочисленной коммунистической партии Австрии, а также социалисты и профсоюзы непонятных объединений. Непонятных, потому что кроме аббревиатур ничто больше не указывало на их профессиональную принадлежность. Ни тебе газовой плиты на колесах, ни огромных матрешек на грузовике, ни гигантских ковров, стоящих (!!!) на тележках, как было в Бресте. Сразу все понятно: вот идет Газоаппарат, вот Фабрика сувениров, а следом Ковровый комбинат. А тут никаких тебе прохождений мимо трибун, ни акробатических этюдов спортсменов, ни танцующих пионерок, ни “ура” по команде крикнуть. Но зато возможность продемонстрировать свое стремление к улучшению положения трудящихся и высказать требования — это пожалуйста.,

В первый год моего проживания в Вене я оказалась свидетелем первомайской манифестации. Центр города был перекрыт. Вместо автомобилей, трамваев и карет с лошадьми по проезжей части шли разношерстные колонны людей. Гремели барабаны, пронзительно гудели какие-то дудки. Все выкрикивали непонятные, но очень громкие лозунги. Большая часть транспарантов выглядела так, как будто их нарисовали на скорую руку. На портретах красовались до боли знакомые изображения Че Гевары, Карла Маркса, Мао Цзедуна, Ленина и Троцкого. Их было в большом количестве. Лозунги призывали к солидарности и борьбе. Доминирующим цветом всего шествия был красный: красные воздушные шары, красные транспаранты, многие были одеты в красные футболки или на головах красовались красные повязки. Колонн было 23 (по количеству районов Вены). Самыми многочисленными в колоннах были представители малочисленной коммунистической партии Австрии, а также социалисты и профсоюзы непонятных объединений. Непонятных, потому что кроме аббревиатур ничто больше не указывало на их профессиональную принадлежность. Ни тебе газовой плиты на колесах, ни огромных матрешек на грузовике, ни гигантских ковров, стоящих (!!!) на тележках, как было в Бресте. Сразу все понятно: вот идет Газоаппарат, вот Фабрика сувениров, а следом Ковровый комбинат. А тут никаких тебе прохождений мимо трибун, ни акробатических этюдов спортсменов, ни танцующих пионерок, ни “ура” по команде крикнуть. Но зато возможность продемонстрировать свое стремление к улучшению положения трудящихся и высказать требования — это пожалуйста.,